Attaquée en justice à l’automne dernier par plusieurs états pour « pratiques commerciales malhonnêtes » visant à pousser ses clients à renouveler leurs appareils, la firme à la pomme n’en est pourtant pas à son premier coup d’essai, on peut même dire qu’elle en a l’habitude. Analyse.

Je suis le malheureux possesseur d’un iPad de première génération, acquis en 2011, en parfait état de fonctionnement et toujours aussi beau. Je dis malheureux car, malgré ses qualités intrinsèques, je ne peux plus en faire grand-chose, à part surfer sur le web, et encore s’il n’y a pas de vidéo HD car le module QuickTime intégré n’est plus à jour. Si l’on doit chercher la manifestation d’une obsolescence qui, à défaut d’être programmée semble totalement assumée par son constructeur, je l’ai entre les mains. Oh non, il n’est pas écrit à l’ouverture qu’il faut que je m’achète une nouvelle version mais tout est fait pour m’y inciter : propulsé par un iOs version 5, plus aucune mise à jour n’est disponible, cette version d’iPad n’étant plus supportée. Benêt, on pourrait se demander : A quoi bon une mise à jour puisqu’il fonctionne correctement ? Oui, je pourrais m’en contenter si je n’envisageais pas de continuer à l’utiliser. Sans être un écologique pur et dur, je répugne à mettre au rebus un appareil qui fonctionne encore et peut rendre des services. Le problème est que la plupart des éditeurs d’applications, inévitablement poussé par Apple, impose de disposer d’une version récente d’iOs pour s’installer. Conséquence : plus aucune application récente ne peut être implantée ou mise à jour, donc si je veux en profiter, je suis naturellement incité à acheter un nouvel iPad. CQFD.

Des motifs pourtant légitimes

Cela exposé, quand on y regarde de plus près, les mêmes motifs, légitimes, sont avancés par le constructeur depuis les premiers Macintosh. Il en a d’ailleurs fait sa marque de fabrique : toujours tourné vers l’avenir, faisant fi du passé. Ainsi, à l’instar de son concurrent Microsoft, qui a longtemps cherché à maintenir entre ses différentes générations d’OS une certaine compatibilité historique, la firme a toujours privilégié la cohérence et la solidité de ses environnements au dépend de l’écosystème applicatif déjà en place. Tant pis s’il faut changer son parc logiciel – tout au moins le mettre à jour – mais c’est le prix à payer pour disposer d’un meilleur système, performant, stable et sécurisé. Il faut admettre cette posture puisque même Microsoft a fini par s’y résoudre avec ses versions post-98 de Windows, même s’il traine encore des modes « compatibilités » qui grèvent probablement la sécurité et la performance de ses systèmes.

La rupture technologique, une autre arme

Paradoxalement, l’affaire du ralentissement logiciel des iPhone 5 en vue d’en prolonger leur durée de vie, semble être de l’anti-obsolescence : je fais tout pour te permettre de continuer à user de ton iPhone, t’évitant d’en acheter un nouveau. Aussi, fort d’un parc de plus de 900 millions d’iPhone à ce jour, Apple a peut-être pris conscience qu’on ne pouvait pas balayer d’un revers de la main, pour faire place nette, tout cet existant et qu’il valait mieux en ménager leurs propriétaires. Le syndrome Microsoft l’a peut être gagné. Non, l’autre technique qui a (presque) toujours marché pour lui, pour créer de l’obsolescence, c’est la rupture technologique. L’iMac G3, reprenant à sa sortie le principe du tout-en-un des premiers Mac, tout en transparence et de bleu vêtu, ringardisait les autres PC. C’est sur les iMac à écran plats qu’on a vu surgir les premiers écrans 24″, qui donnaient le vertige à l’époque. Sans parler évidemment de la success story iPhone. Chaque génération, par son design et ses nouveautés technologiques rendait, à grand renfort de marketing il est vrai, ringarde la précédente. Bon, ça a marché jusqu’à la version 8. Il semble au regard des derniers résultats que le filon s’épuise aujourd’hui, largement bousculé par ses concurrents chinois et coréens. Dernière réponse du constructeur : s’appuyant sur son autre marque de fabrique, un écosystème propre, largement hermétique aux technologies exogènes, il promeut un certain nombre de postures autour de la sécurité ou la confidentialité de ses technologies, et ce dans un seul but : lutter contre l’obsolescence programmée de sa clientèle…

Comme un serpent de mer, la fin de la « neutralité du net » resurgi régulièrement, avec son lot de pro- et d’anti-. Sur le plan pratique, cela pourrait pourtant donner une opportunité à l’Europe de reprendre la main sur l’internet, qui reste sous la suprématie américaine des GAFA.

Comme un serpent de mer, la fin de la « neutralité du net » resurgi régulièrement, avec son lot de pro- et d’anti-. Sur le plan pratique, cela pourrait pourtant donner une opportunité à l’Europe de reprendre la main sur l’internet, qui reste sous la suprématie américaine des GAFA. Et à ce compte, les nouveaux usages du numérique font exploser le compteur de watts et de CO2. Car s’il faut admettre que si les emails perdent un peu de leur ampleur, c’est souvent au profit de réseaux sociaux et autres messageries instantanées. Cherchez un instant à estimer le nombre de flux générés sur internet pour un simple Like d’un post sur Facebook (FB). Vous aurez rapidement le tournis. Ce like qui remonte vers les serveurs de FB, il faut le propager vers les autres connectés, mettre à jour leur flux, parfois en y ajoutant quelques animations, générer des notifications donc des messages et emails et stocker le tout pour que vous puissiez le retrouver. Mon email écolo, c’est de la gnognote à côté. Et je ne n’ose même pas aborder les dernières pratiques à la mode : les selfies à gogo et les live vidéo…

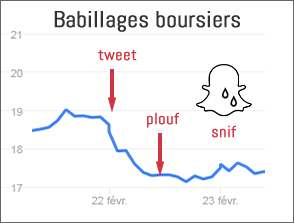

Et à ce compte, les nouveaux usages du numérique font exploser le compteur de watts et de CO2. Car s’il faut admettre que si les emails perdent un peu de leur ampleur, c’est souvent au profit de réseaux sociaux et autres messageries instantanées. Cherchez un instant à estimer le nombre de flux générés sur internet pour un simple Like d’un post sur Facebook (FB). Vous aurez rapidement le tournis. Ce like qui remonte vers les serveurs de FB, il faut le propager vers les autres connectés, mettre à jour leur flux, parfois en y ajoutant quelques animations, générer des notifications donc des messages et emails et stocker le tout pour que vous puissiez le retrouver. Mon email écolo, c’est de la gnognote à côté. Et je ne n’ose même pas aborder les dernières pratiques à la mode : les selfies à gogo et les live vidéo… médiatique, on vous fait passer des vessies pour des lanternes. Snapchat n’a pas perdu un milliard de dollar mais sa valorisation boursière s’est dégonflée de 1 milliard : c’est pas la même chose. Les analystes boursiers ont vu dans ce petit tweet, un signe pouvant déclencher ou accroitre la désaffection de Snapchat auprès de ses 187 millions d’utilisateurs quotidiens. Et donc faire baisser sa valeur… selon la loi quadratique de Metcalf.

médiatique, on vous fait passer des vessies pour des lanternes. Snapchat n’a pas perdu un milliard de dollar mais sa valorisation boursière s’est dégonflée de 1 milliard : c’est pas la même chose. Les analystes boursiers ont vu dans ce petit tweet, un signe pouvant déclencher ou accroitre la désaffection de Snapchat auprès de ses 187 millions d’utilisateurs quotidiens. Et donc faire baisser sa valeur… selon la loi quadratique de Metcalf. Il faut se remémorer les années 95/2000, et la première révolution internet qui a fini comme on sait : une bulle qui éclate. Je me souviens de la frénésie de certains investisseurs, déjà prompts à devancer les révolutions à venir, avec des concepts que seul le web – enfin pensait-on – pouvait initier. C’était le cas des sites d’achats groupés, tel l’emblématique CLUST, qui proposait de commander à plusieurs la machine à laver le linge modèle XYZ de chez Bidule, de sorte que le site puisse négocier auprès du fournisseur une remise conséquente… Mais le marché n’était pas prêt, ni les consommateurs, ni les fournisseurs ne semblaient prompts à apprécier les enjeux d’une telle approche. Il faut attendre le rouleau compresseur Groupon et ses millions de dollars investis, rien qu’en Europe, en support markéting et commercial pour que le concept revienne sur la place publique. Mais dans ce cas la recette était finalement ancestrale : on a beau être à l’ère du numérique, il a fallu aller sur le terrain, physiquement avec des centaines de commerciaux, convaincre des commerces en tout genre, pour que la mayonnaise prenne. Et encore, le soufflé est de lui-même retombé, une fois la frénésie médiatique passée, comme un feu de paille qui s’éteint.

Il faut se remémorer les années 95/2000, et la première révolution internet qui a fini comme on sait : une bulle qui éclate. Je me souviens de la frénésie de certains investisseurs, déjà prompts à devancer les révolutions à venir, avec des concepts que seul le web – enfin pensait-on – pouvait initier. C’était le cas des sites d’achats groupés, tel l’emblématique CLUST, qui proposait de commander à plusieurs la machine à laver le linge modèle XYZ de chez Bidule, de sorte que le site puisse négocier auprès du fournisseur une remise conséquente… Mais le marché n’était pas prêt, ni les consommateurs, ni les fournisseurs ne semblaient prompts à apprécier les enjeux d’une telle approche. Il faut attendre le rouleau compresseur Groupon et ses millions de dollars investis, rien qu’en Europe, en support markéting et commercial pour que le concept revienne sur la place publique. Mais dans ce cas la recette était finalement ancestrale : on a beau être à l’ère du numérique, il a fallu aller sur le terrain, physiquement avec des centaines de commerciaux, convaincre des commerces en tout genre, pour que la mayonnaise prenne. Et encore, le soufflé est de lui-même retombé, une fois la frénésie médiatique passée, comme un feu de paille qui s’éteint.